Dal 2012 i buddhisti mongoli sono privi di un leader, il Jebtsundamba ufficialmente riconosciuto. Pechino afferma che debbano insediarne uno filo PCC o guai a loro

Massimo Introvigne

La Mongolia è uno Stato indipendente, liberato dall’influenza e dal controllo sovietici a seguito della caduta dell’Unione Sovietica, benché la sua lingua sia ancora scritta con alfabeto cirillico, paradossale eredità dell’epoca stalinista. Quando l’ho visitata, alcuni anni fa, un intellettuale del luogo ha riassunto in una semplice formula la storia recente del Paese, a mio beneficio. «Abbiamo chiamato i russi per farci proteggere dai cinesi. Sono venuti, ma poi non volevano più andarsene. Quindi abbiamo chiamato i cinesi per farci proteggere dai russi. Anche loro sono venuti e anche loro sono rimasti. Allora abbiamo chiamato di nuovo i russi. E poi di nuovo i cinesi. E così via…»

Grazie alla libertà, alla democrazia e alle relazioni amichevoli con gli Stati Uniti d’America e con l’Unione Europea, sembrava che finalmente la Mongolia fosse riuscita a uscire da questo girone infernale. Purtroppo non era del tutto vero. L’economia mongola post-socialista è fortemente dipendente dalla Cina e di tanto in tanto qualche studioso cinese pubblica articoli minacciosi che ricordano ai mongoli che quello che essi definiscono un Paese indipendente faceva parte storicamente dell’impero cinese. Tuttora la Mongolia deve fare affidamento sull’appoggio degli Stati Uniti per fronteggiare le pressioni di Pechino, ma oggi come oggi le strategie americane in Asia non sempre sono chiare.

In settembre Valdimir Putin è giunto in visita in Mongolia, ufficialmente per celebrare l’ottantesimo anniversario della Battaglia di Khalkhin Gol, quando, alla vigilia della Seconda Guerra mondiale, l’esercito sovietico e quello mongolo, alleati, sconfissero i giapponesi. Gli osservatori internazionali, tuttavia, hanno inteso la visita di Putin come un tentativo di «promuovere la partnership strategica della Russia» con la Mongolia per mezzo del «controllo del competitor strategico naturale della Russia» nella regione, ovverosia la Cina. Se stia per partire un nuovo ciclo infernale fra Russia e Cina per il controllo sulla Mongolia, dipende in larga parte dagli Stati Uniti.

Il fattore religione è di importanza cruciale. Visitare la Mongolia significa automaticamente comprendere quanto sia importante per l’identità nazionale il ramo locale del buddhismo tibetano, benché sopravvivano tuttora anche alcune pratiche sciamaniche pre-buddhiste e una moltitudine di Chiese cristiane e di nuovi gruppi religiosi, dai mormoni al movimento dell’unificazionismo, siano ugualmente liberi di agire e di prosperare nel Paese. I governi comunisti hanno posto in atto sforzi straordinari per sradicare il buddhismo. Sono stati giustiziati almeno 14mila monaci e distrutti più di 700 monasteri. Senza tuttavia riuscirvi: la religione ha resistito nel cuore del popolo mongolo e si è riproposta con insistenza quando nel 1990 la Mongolia è divenuta un Paese democratico.

Fino al 7 ottobre il Memoriale delle vittime della persecuzione politica di Ulan Bator ha raccontato la storia della persecuzione religiosa. Per me è stata una delle visite più significative in quel Paese. Ora il museo è stato demolito, a quanto si dice per realizzare un nuovo piano urbanistico, benché qualcuno sospetti che il fatto di documentare e di mostrare ai turisti i crimini perpetrati in Mongolia dal Soviet di allora, non piacesse neppure alla Russia del giorno d’oggi.

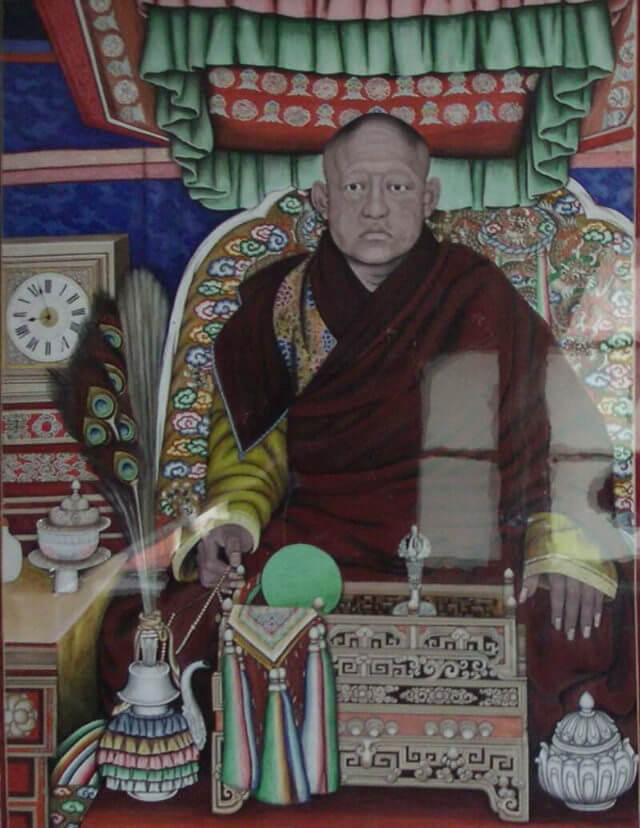

In Mongolia la maggior parte dei buddhisti appartiene alla scuola Gelug del buddhismo tibetano, il cui capo è il Dalai Lama. Nel 1639, con la benedizione del quinto Dalai Lama (1617–1682), un bambino di quattro anni, Eshidorji, che più tardi avrebbe preso il nome di Zanabazar (1635–1723), fu riconosciuto come la sedicesima reincarnazione di un’antica stirpe tibetana e fu il primo a essere investito della carica di capo dei buddhisti mongoli con il titolo di Jebtsundamba. Fu una scelta felice poiché Zanabazar si rivelò un intellettuale, un artista e un leader spirituale di spicco. Durante l’epoca della dominazione sovietica, fu dipinto come traditore per la politica improntata a relazioni amichevoli con gli imperatori cinesi della dinastia Qing. Per le medesime ragioni fu celebrato dal PCC come un grande leader filo-cinese. Oggi gli studiosi di storia hanno opinioni meno perentorie e considerano Zanabazar un diplomatico competente, che ha cercato di fare del proprio meglio per proteggere gli interessi della Mongolia sul lungo periodo.

Una delle conseguenze della politica filo-cinese di Zanabazar fu che, almeno a partire dalla scelta del terzo Jebtsundamba, gli imperatori della dinastia Qing svolsero un ruolo importante nella selezione delle nuove reincarnazioni dei leader spirituali deceduti. Stabilirono che in Mongolia le guide spirituali del buddhismo dovessero, in linea di principio, essere tibetani e infine fecero ricorso alla “Urna d’oro”, una sorta di lotteria manipolata. imposta dai Qing cinesi per la scelta delle incarnazioni principali dei lama buddhisti tibetani.

Ciò non significa che i Jebtsundamba fossero meri burattini nelle mani di Pechino. Alcuni di loro furono fieramente indipendentisti, più di tutti forse l’ottavo Jebtsundamba (1869–1924), che nel 1911 sfruttò la caduta della dinastia Qing per proclamarsi capo politico della Mongolia con il titolo di Bogd Khan. Dominò sul Paese finché la rivoluzione filosovietica del 1921 lo ridusse a un semplice figurante. Quando morì, nel 1924, il Partito Comunista mongolo stabilì immediatamente che erano proibite nuove reincarnazioni. I dissidenti tentarono ripetutamente di affermare che una reincarnazione fosse comunque avvenuta, ma furono brutalmente repressi.

Dopo la Seconda Guerra mondiale, i sovietici raccomandarono ai mongoli di tenere aperto un solo monastero, quello di Gandan a Ulan Bator, non solo per preservare l’apparenza della libertà religiosa ma anche per insediarvi un abate che potesse divenire il capo di una Amministrazione centrale per la religione, controllata dal governo. Nel 1947 fu elevato a tale carica un monaco filocomunista ridotto allo stato laicale, Erdenepel (1887–1960), cui succedettero gli altri abati di Gandan.

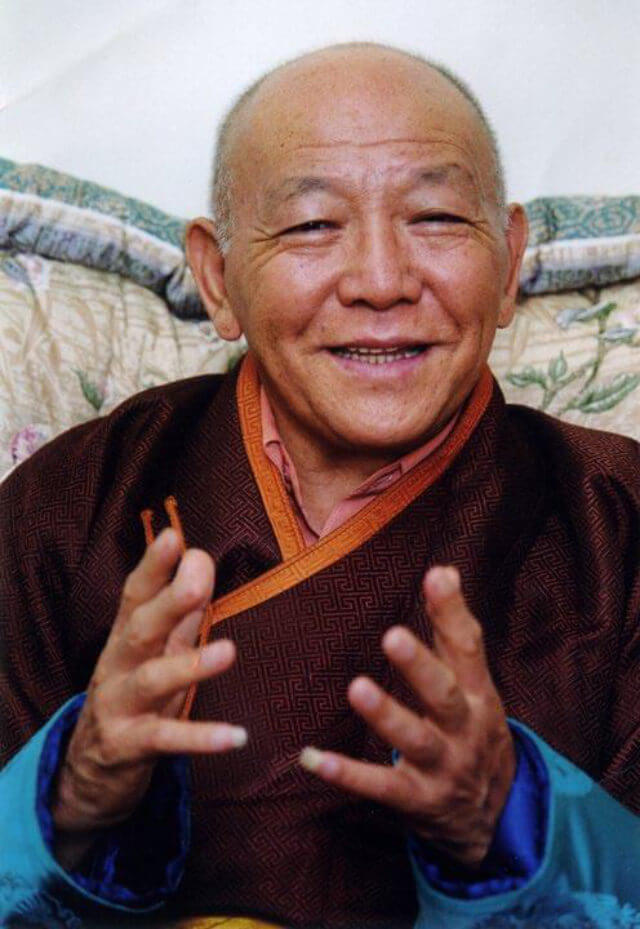

Nel frattempo, i Dalai Lama tibetani mantenevano la convinzione, accettata dalla maggior parte dei monaci buddhisti mongoli, di avere l’ultima parola nella validazione delle reincarnazioni del Jebtsundamba. Un ragazzino nato in Tibet nel 1933 fu riconosciuto segretamente come il nono Jebtsundamba (1933–2012), benché il Dalai Lama ne abbia rivelato l’esistenza e il ruolo solo dopo la caduta del comunismo nel Paese.

Questo ha creato una situazione ambigua in Mongolia, dove dapprima il governo democratico continuò a riconoscere l’abate di Gandan come il capo del buddhismo mongolo. Le posizioni nazionalistiche giocarono del resto un ruolo, dato che l’abate di Gandan era mongolo e il nono Jebtsundamba tibetano. Intervenne anche la Cina, portando avanti sia apertamente sia in segreto la propria campagna contro il riconoscimento del nono Jebtsundamba, considerato un amico del Dalai Lama. Sotto pressione del governo cinese, la Mongolia gli rifiutò il visto per una visita ufficiale nel Paese.

Egli tuttavia riuscì a entrarvi nel 1999 con un visto turistico e fu intronizzato come il capo del buddhismo tibetano (non a Gandan, ma in un monastero importante, benché situato in provincia, Erdene Zuu). Il monastero di Gandan e il governo non ne riconobbero il ruolo. Per la Cina la questione fu talmente grave che, due giorni dopo l’arrivo in Mongolia del nono Jebtsundamba (il 13 luglio 1999), il presidente cinese Jiang Zemin atterrò di sorpresa a Ulan Bator per una breve visita, durante la quale mise in guardia il governo mongolo affinché non lo riconoscesse, pena conseguenze severe. Una volta scaduto il visto turistico, il 17 settembre 1999, il nono Jebtsundamba dovette tornare in India e fu avvertito che non avrebbe più avuto il permesso di tornare in Mongolia.

Nel 2009, tuttavia, l’uomo politico filooccidentale Tsakhiagiin Elbegdorj è stato eletto presidente del Paese e ha invitato il nono Jebtsundamba a visitare la Mongolia, concendendogli la cittadinanza nel 2010. Il 2 novembre 2011 questi è stato intronizzato come capo del buddhismo mongolo per la seconda volta, ma in questa occasione proprio nel monastero di Gandan e per mano del suo abate. Cinque giorni dopo il Dalai Lama è giunto in Mongolia per celebrare l’avvenimento.

Pareva insomma che la questione dell’identità del leader del buddhismo nella Mongolia post-sovietica fosse stato finalmente risolto, una soluzione sgradita al PCC. Il nono Jebtsundamba, però, è morto il 1° marzo 2012. Una benedizione per il Partito, che ha iniziato a premere in tutti i modi possibili sulle autorità mongole politiche e religiose affinché una nuova reincarnazione del Jebtsundamba non fosse ratificata a meno che non incontrasse il favore di Pechino, e questo nonostante nel proprio testamento il nono Jebtsundamba avesse indicato con chiarezza che l’unica persona autorizzata a riconoscere la propria reincarnazione fosse il Dalai Lama. Il PCC ha sfoderato tutte le armi, e ancora continua a farlo, per esercitare la propria influenza sul buddhismo mongolo grazie ai cosiddetti “scambi culturali”, a regali, a borse di studio destinate ai monaci mongoli per completare gli studi in Cina e così via.

D’altra parte, il Dalai Lama considera un proprio diritto identificare la reincarnazione del nono Jebtsundamba. Nel novembre 2016 ha visitato la Mongolia per la nona volta e ha decretato che il decimo Jebtsundamba era stato trovato. Si tratta di un ragazzo mongolo, il cui nome viene tenuto segreto. Il PCC ha prontamente risposto, sanzionando economicamente la Mongolia. Senza alcuna giustificazione, il governo mongolo ha stabilito che il Dalai Lama non possa più entrare in Mongolia. Proprio come per la questione del Jebtsundamba, il governo ha dichiarato che si tratta di qualcosa che riguarda la religione, che deve essere deciso dai religiosi buddhisti mongoli, senza “interventi esterni”, a significare senza l’interferenza del Dalai Lama o senza quella del PCC, oppure in assenza di entrambe.

La battaglia continua. Il Partito Comunista Cinese alza il tiro della propaganda e minaccia la Mongolia. Sul decimo Jebtsundamba è calato il silenzio. Si pensa che probabilmente venga educato in un monastero. La sua intronizzazione, però, rappresenta una questione spinosa, che coinvolge il Dalai Lama (oppure i due rivali che in futuro si troveranno in competizione per questo ruolo, una volta che l’attuale Dalai Lama dovesse mancare, uno riconosciuto dal PCC e un altro dalla diaspora tibetana), il PCC, il governo mongolo, la Russia e persino gli Stati Uniti, accusati a ogni pie’ sospinto da Pechino di interferire, come accaduto all’annuncio del nono Jebtsundamba.

La questione del riconoscimento del Jebtsundamba è però di fondamentale importanza dal punto di vista geopolitico. Il PCC lo sa e mostra i muscoli nel tentativo di dimostrare che controlla e che manovra il buddhismo in Cina, in Tibet e anche al di là dei confini nazionali.