Nulla è più rappresentativo della cultura e della religione tibetane che gli stendardi religiosi. Ora, mentre la persecuzione della fede aumenta d’intensità, vengono rimossi da villaggio dopo villaggio

di Massimo Introvigne

È difficile immaginare il Tibet, il Bhutan, il Nepal, la Mongolia o il Ladakh senza le bandiere di preghiera. Le strisce dei piccoli stendardi di stoffa recanti simboli e testi religiosi sono appese ovunque. Sono parte integrante del paesaggio, ma per i buddhisti significano molto di più. Sono manufatti sacri, che si crede rechino pace e armonia. I loro cinque colori (blu, bianco, rosso, verde e giallo) rappresentano i cinque elementi e i cinque saperi del buddhismo.

I fedeli credono che il vento, muovendo le bandiere di preghiera, sparga attorno compassione e benevolenza, a beneficio sia dei buddhisti sia dei non buddhisti. Per questa ragione ai buddhisti non dispiace se gli occidentali che praticano altre religioni acquistano bandiere di preghiera e le usano nelle proprie case. Chiedono solamente che siano trattate con rispetto in quanto oggetti sacri. Non sono dunque puramente ornamentali. Infatti, quando sono irrimediabilmente sciupate non debbono essere gettate nella spazzatura, ma bruciate, prestando attenzione al fatto che non tocchino mai il suolo. In tal modo i buddhisti credono che le loro benedizioni saranno portate dal fumo sino al mondo dello spirito.

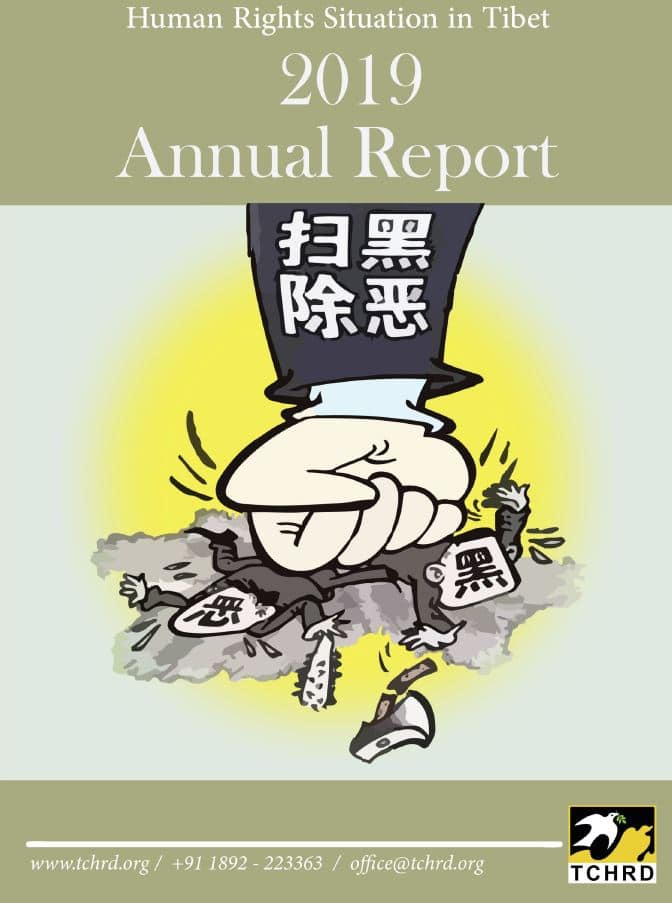

Ebbene, il PCC sta tentando di distruggere la religione e la cultura tibetane, lasciandone soltanto una versione “disneyficata” a beneficio di turisti naif. Questo tentativo data ormai da dieci anni, ma si è rafforzato con Xi Jinping. Il 16 giugno il Centro tibetano per i diritti umani e la democrazia ha pubblicato il Rapporto sugli avvenimenti accaduti in Tibet nel 2019, che documenta come la situazione sia andata di male in peggio. Particolarmente allarmante è la denuncia dell’aumento dell’uso della tortura ai danni di monaci, monache e buddhisti laici, “migliaia” dei quali sono stati arrestati e incarcerati nel corso dell’anno. Una nuova legge in vigore dall’agosto dell’anno scorso ha sospeso le pensioni per gli ex impiegati del governo colti a partecipare a qualsiasi attività religiosa, inclusa la preghiera con i familiari e gli amici. Alla fine, ha annunciato il Partito, solo un «sistema moderno e socialista di buddhismo» potrà (precariamente) sopravvivere.

Purtroppo l’attacco agli aspetti esteriori della religione tibetana era prevedibile. Non coglie di sorpresa il fatto che il PCC abbia ora iniziato a togliere le bandiere di preghiera dalle cime delle colline e dai villaggi, ovviamente senza trattare gli stendardi con il rispetto prescritto dalla tradizione buddhista. Villaggio dopo villaggio, il Partito costringe gli abitanti a rimuovere le bandiere e a consegnarle alla polizia, presumibilmente per essere distrutte senza tante cerimonie. La campagna è partita nella Prefettura autonoma tibetana di Golog (o Guoluo) del Qinghai e nella contea di Tengchen (o Dingqing) del Comune di Chamdo, nella Regione autonoma del Tibet, e si sta ora estendendo altrove, come riferito da Radio Free Asia. Il regime conduce tale campagna con il pretesto della «pulizia dell’ambiente», benché il PCC menzioni anche la «riforma del comportamento» del buddhismo non sinizzato e non socialista.

Dal punto di vista dei credenti, si tratta sia di un’offesa sia di un sacrilegio, ma chi ha protestato contro tali azioni del Partito, come ha affermato nel rapporto il Centro tibetano per i diritti umani e la democrazia, è stato immediatamente arrestato e spesso torturato. Le bandiere di preghiera sono l’anima stessa del Tibet. Anche chi non è buddhista deve protestare contro tale nuova manifestazione di genocidio culturale.