Riad guida una troika che sta per emettere il giudizio finale sui diritti umani a Pechino mentre un nuovo accordo di cooperazione da 28 miliardi di dollari lega i due Paesi

Marco Respinti

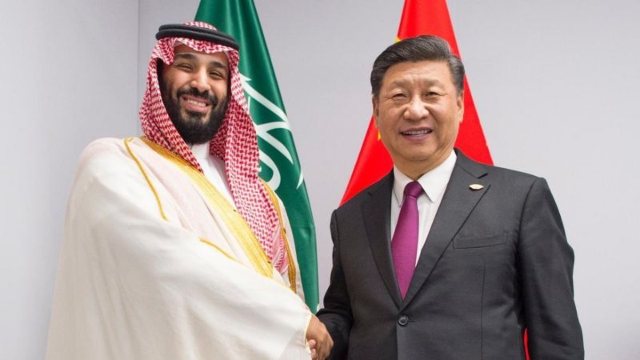

Il 6 novembre 2018, la Cina è stata sottoposta alla sua terza Revisione Periodica Universale (RPU) alle Nazioni Unite di Ginevra. L’atto finale è previsto a giorni, quando una troika composta da Ungheria, Kenya e Arabia Saudita scriverà il rapporto conclusivo. Ora, l’Ungheria è già una parte importante della “Belt and Road Initiative” in Europa, un continente in cui solo pochi Paesi hanno già aderito. Il Kenya dipende economicamente dalla Cina, in un contesto geopolitico africano in cui Pechino è, per non dire altro, molto attiva. Ma è l’Arabia Saudita che può fare davvero la differenza. Primo, perché è il Paese trainante della troika; secondo, per via dell’inversione di marcia che il principe ereditario Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ha recentemente imboccato in direzione di Pechino.

La posta in gioco

A beneficio dei lettori, che potrebbero avere dimenticato quel che c’è in gioco, va ricordato che, ogni cinque anni, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite svolge appunto la Revisione Periodica Universale della situazione dei diritti umani vigente in ogni Stato membro.

La situazione della libertà religiosa e dei diritti umani in Cina è stata terribile dal momento stesso in cui il Partito Comunista Cinese (PCC) ha preso il potere nel 1949, ma, dopo le follie ideologiche attuate dal presidente Mao, l’approccio post-maoista non è mai stato tanto negativo come dall’inizio della “Nuova Era” di Xi Jinping. Xi è stato scelto come Segretario Generale del PCC il 15 novembre 2012 ed è diventato (anche ) presidente della Repubblica Popolare Cinese il 14 marzo 2013. In quello stesso anno, a ottobre, la Cina è stata sottoposta alla sua seconda RPU. Da allora, il tratto politico distintivo di Xi Jinping è stato solo il peggioramento della situazione attraverso repressioni una dopo l’altra, limitazioni del ruolo svolto dalle ONG nel sostegno alla società civile cinese, introduzione di nuove misure di “difesa nazionale” che mirano solo a reprimere i diritti individuali e le libertà civili, l’ossessione per una cyber-sicurezza che nel Paese controlla tutti, un sistema di “credito sociale” che registra e monitora i cittadini, insomma in una parola, la non-libertà per tutti. “Human Rights in China”, una ONG cinese fondata nel marzo 1989 da studenti e studiosi cinesi operanti all’estero, ha tenuto traccia di questo deterioramento a mo’ di pro memoria per i Paesi chiamati a esaminare la Cina alla fine del 2018.

Il 6 novembre, dunque, la Cina è stata messa sulla graticola allorché diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti d’America, ne hanno denunciato la scarsa considerazione per i diritti umani. Dopo la discussione, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, nella sua autorevole sintesi dei contributi dati dalle ONG alla RPU della Cina, ha denunciato le drammatiche violazioni di tutti i principali diritti umani, inclusa la libertà religiosa. La sintesi ha tra l’altro notato che l’orrore dei campi per la trasformazione attraverso l’educazione per gli uiguri continua, che «[…] la legge cinese ha negato la libertà religiosa, come stabilito dall’Articolo 300 del Codice penale cinese in base al quale essere attivi nei gruppi elencati come xie jiao è un reato punito con la reclusione da tre a sette anni o più» e che «[…] la sorveglianza, l’arresto e la persecuzione a opera del Partito Comunista Cinese hanno causato la fuga dalle proprie case di almeno 500mila cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente (CDO) e per questo diverse centinaia di migliaia di famiglie sono state distrutte». Qualunque sia il rapporto che la troika stilerà, questo documento rimarrà agli atti della storia. Tuttavia la troika, guidata dai potenti sauditi, ha ora la possibilità di ridurne l’impatto al minimo e, con il passare del tempo, di farlo dimenticare alla maggior parte del mondo.

Geopolitica e denaro

Non si tratta un pregiudizio temerario o malizioso. È piuttosto quello che il principe saudita bin Salman ha anticipato, affermando che l’Arabia Saudita sostiene positivamente l’internamento dei musulmani uiguri nei campi di concentramento perché questo è necessario per… deradicalizzarli.

Niente solidarietà islamica qui, niente compassione per i correligionari detenuti e abusati. La musulmana Riad volta disinvoltamente le spalle allo Xinjiang musulmano. Lo si può certamente considerare un colpo alla Turchia, di recente piuttosto esplicita nel denunciare la Cina a favore degli uiguri, che sono un popolo turcofono, un colpo inferto per rappresaglia nella palese guerra che Ankara sta combattendo contro Riad per l’egemonia del mondo sunnita. La cosa rimane però piuttosto strana. La questione sta infatti portando l’Arabia Saudita dalla parte geopolitica della Cina, che spesso è la parte della Russia e, di conseguenza, la parte del segmento sciita del mondo musulmano. Riad si sta quindi oggettivamente allontanando dagli Stati Uniti, che, con il presidente Donald J. Trump, si sono schierati a fianco del segmento sunnita del mondo musulmano, egemonizzato da Riad, in opposizione alla Russia e ai suoi alleati sciiti (e alla Cina). Dall’altro lato, il silenzio dei sauditi sugli uiguri e la loro difesa da parte della Turchia allontana lentamente quest’ultima se non altro dagli amici della Russia, tra i quali a torreggiare è la Cina. Un fatto davvero curioso, dato che negli ultimi anni la Turchia si è schierata molte volte con la Russia (dopo essere quasi entrata in guerra contro di essa) e quindi, nonostante sia un Paese sunnita, con il “blocco sciita” (pur continuando a competere con i sauditi per l’egemonia sunnita).

La sola rivalità con la Turchia è un argomento però troppo debole per spiegare il plauso, da parte saudita, di un crimine di massa qual è l’internamento illegale di un milione di uiguri. Il principe bin Salman può anche essere pronto a perdere la faccia davanti al mondo musulmano, accettando le fake news sul terrorismo nello Xinjiang diffuse dal regime del PCC e la criminalizzazione gratuita che Pechino fa di un intero popolo musulmano, ma il guadagno dev’essere più consistente.

Ed è qui che la “Belt and Road Initiative” sale di nuovo sul palco. Sotto tiro dopo la crudele morte del giornalista saudita liberal Jamal Ahmad Khashoggi (1958-2018) nel Consolato generale saudita di Istanbul, in Turchia, il principe bin Salman è riemerso sulla scena internazionale da un periodo di basso profilo attraverso alcuni recenti viaggi in Asia, pubblicizzati con toni rutilanti. La tappa conclusiva del viaggio è stata Pechino, dove, il 22 febbraio, il principe ha incontrato Xi Jinping. Come ha affermato U.S. News & World Report, «l’Arabia Saudita ha firmato 35 accordi di cooperazione economica con la Cina per un valore complessivo di 28 miliardi di dollari statunitensi a un incontro sugli investimenti congiunti svoltosi durante la visita, ha riferito l’agenzia di Stato saudita per la stampa SPA».

Un cambiamento incredibile e un futuro inquietante

In questo ambito il summenzionato “caso Khashoggi” rileva perché è la classica punta dell’iceberg dei diritti umani in Arabia Saudita.

Il principe bin Salman ha giocato la carta del rinnovamento e della modernizzazione dal 21 giugno 2017, quando è stato nominato erede al trono da re Salman bin Abdulaziz Al Saud, suo padre. Con l’intenzione di prefigurare il modo in cui regnerà in futuro, il principe ereditario ha ordinato riforme timide, spesso marginali, che dessero del Paese un’immagine pubblica nuova. Ma le critiche sul fronte dei diritti umani non sono mai cessate. E in ultimo i suoi sforzi sono stati completamente vanificati dalla morte di Khashoggi e dal ruolo poco chiaro che il principe e/o il suo entourage potrebbero avervi svolto.

Infastidito dalle critiche sul tema dei diritti umani e dalle indagini anticorruzione occidentali, adesso il principe giudica non più sufficiente lo scudo offertogli da Trump (anche nel “caso Khashoggi”) e questo rende ragione della spettacolare virata dell’Arabia Saudita verso la Cina. Se questo poi comporterà un cambiamento ancora più spettacolare, qualora Pechino tentasse di aprire un dialogo, e vi riuscisse, tra Riad e il suo arcinemico Bashar Hafez al-Assad in Siria (un Paese dove la Cina è già presente, ma soprattutto lo è la Russia), lo potrà dire solo la sfera di cristallo della “Belt and Road Initiative”.

Per ora basta quanto scritto sull’edizione online di The New York Times del 20 febbraio e due giorni dopo sull’edizione cartacea internazionale, in prima pagina. Anzitutto, «la Cina è rimasta in silenzio per l’omicidio di Khashoggi e l’Arabia Saudita non ha criticato l’internamento di massa operato dalla Cina nei confronti della sua minoranza musulmana». Secondo, «la cooperazione sino-saudita si è già trasferita a campi nuovi. Nel 2017 i due Paesi hanno concordato di aprire una fabbrica in Arabia Saudita per costruire droni cinesi. E l’anno scorso la Cina ha lanciato due satelliti di osservazione per conto dell’Arabia Saudita».

Dal momento che le priorità sono tutte di tipo economico, e Riad e Pechino rimangono vicendevolmente silenziose su quel che entrambe fanno in tema di diritti umani, quale sarà il risultato della Revisione Periodica Universale di Pechino che è guidata da Riad?